服务项目 |

晶间腐蚀 |

面向地区 |

全国 |

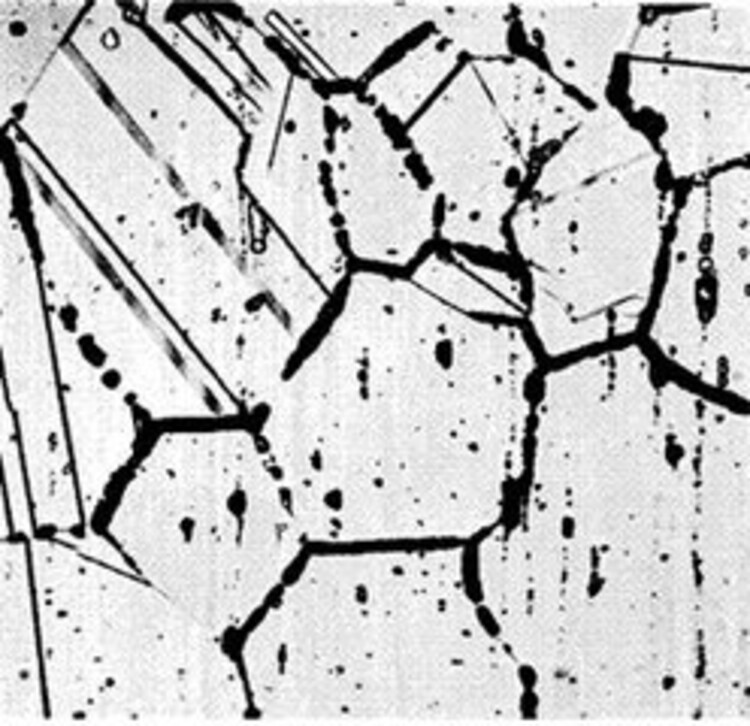

晶间腐蚀是局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显著减弱,力学性能恶化, 不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不锈钢、镍基合金中。不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工业的一个重大问题。

450~850℃称为发生晶间腐蚀的 “敏化温度区”,其中特别650℃ 为严重。产品焊接的时候,焊缝两侧热影响区(HAZ)处于敏化温度区易发生晶间腐蚀, 焊缝在冷却过程中其温度也要穿过敏化温度区,也会产生晶间腐蚀。

防止晶间腐蚀的措施有:

1调整焊缝的化学成份,加入稳定化元素或减少形成碳化铬的可能性,如加入钛Ti或铌Nb等。

2减少焊接试样焊缝中的含碳量,可以减少和避免形成铬的碳化物,从而降低形成晶界腐蚀的倾向,含碳量在0.03%以下,称为“低碳”不锈钢,就可以避免铬的碳化物生成。

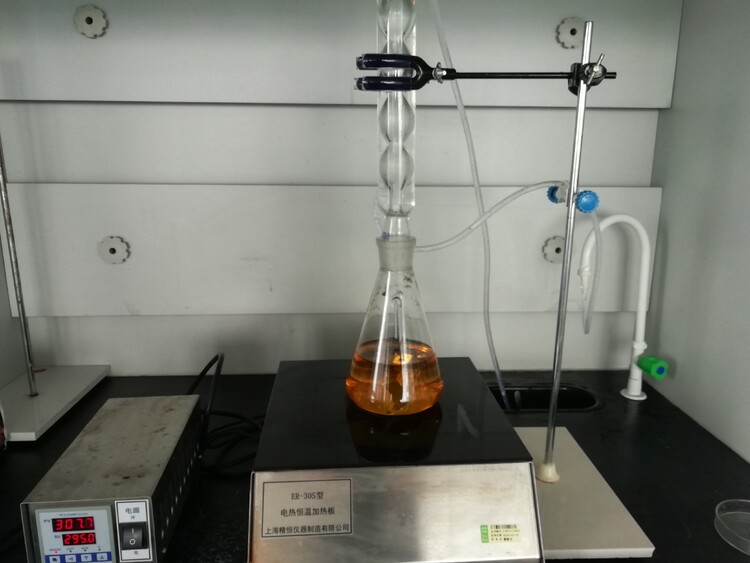

3工艺措施,控制在敏化温度区的停留时间,防止过热,快焊快冷,使碳来不及析出。

固溶态晶间腐蚀则是由于不锈钢晶界Si、P、S等元素的偏析。铬镍奥氏体不锈钢在含Cr6+的HNO3中,在高温、高压尿素生产装置上易出现此种腐蚀形态。(3)防止措施:焊接用途应选择钢中[C]≤0.03%的低碳不锈钢,如00Cr18Ni10(304L)、00Cr18Ni14Mo2(316L)等,但也要防止在敏化温度长期停留,有条件时可选[C]≤0.02%的牌号。

可选各类不锈钢中含稳定化元素Ti、Nb的牌号,如0Cr18Ni11Ti、0Cr18Ni11Nb、00Cr17Ti(430LT)、00Cr17Nb(430LN)等。

对易产生固溶态晶间腐蚀的环境,可选用尿素级、硝酸级不锈钢等。除必需的焊接工艺外,在不锈钢生产和用户加工制造过程中,避免不锈钢承受敏化温度。

不锈钢晶间腐蚀的产生机理

晶间腐蚀是一种常见的局部腐蚀, 腐蚀沿着金属或合金晶粒边界或它的临近区域发展, 而晶粒腐蚀很轻微,这种腐蚀便称为晶间腐蚀,这种腐蚀使晶粒间的结合力大大削弱。严重的晶间腐蚀,可使金属失去强度和延展性,在正常载荷下碎裂。现代晶间腐蚀理论, 主要有贫铬理论和晶界杂质选择溶解理论。

2. 1 贫铬理论

常用的奥氏体不锈钢, 在氧化性或弱氧化性介质中之所以产生晶间腐蚀, 多半是由于加工或使用时受热不当引起的。所谓受热不当是指钢受热或缓慢冷却通过450~850 ℃温度区, 钢就会对晶间腐蚀产生敏感性。所以这个温度是奥氏体不锈钢使用的危险温度。不锈钢材料在出厂时已经固溶处理,所谓固溶处理就是把钢加热至1050~1150 ℃后进行淬火,目的是获得均相固溶体。奥氏体钢中含有少量碳, 碳在奥氏体中的固溶度是随温度下降而减小的。如0Cr18Ni9Ti , 在1100 ℃时, 碳的固溶度约为0. 2 % , 在500~700 ℃时, 约为0. 02 %。所以经固溶处理的钢,碳是过饱和的。

当钢无论是加热或冷却通过450~850 ℃时,碳便可形成( Fe 、Cr) 23C6 从奥氏体中析出而分布在晶界上。( Fe 、Cr) 23C6 的含铬量比奥氏体基体的含铬量高很多, 它的析出自然消耗了晶界附近大量的铬, 而消耗的铬不能从晶粒中通过扩散及时得到补充, 因为铬的扩散速度很慢, 结果晶界附近的含铬量低于钝化的的(即12 %Cr) ,形成贫铬区, 因而钝态受到破坏, 晶界附近区域电位下降, 而晶粒本身仍维持钝态, 电位较高, 晶粒与晶界构成活态———钝态微电偶电池, 电池具有大阴极小阳极的面积比,这样就导致晶界区的腐蚀。

12Cr12Mo珠光体耐热钢与1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢焊接后非常容易发生晶间腐蚀,这种腐蚀的发生主要是与熔合区碳的扩散有关。因为12Cr12Mo珠光体耐热钢中的含碳量比较高,而含碳化物形成元素较少;在熔合区的1Cr18Ni9Ti一侧奥氏体区含碳量很低,这样在较窄的熔合区两侧就形成了含碳量的高低差,假如这个接头在500℃以上的环境中工作时,熔合区就会发生碳的扩散。按照自然规律高碳区向低碳区扩散。导致靠近熔合区的珠光体母材形成脱碳软化层;而靠近熔合区的奥氏体母材形成增碳应化层。